Таджикский

медицинский

|

Содержание сайта =>> Российское гуманистическое общество =>> «Здравый смысл» =>> 2005, № 2 (35) |

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ Весна 2005 № 2 (35)

ЦЕННОСТИ ГУМАНИЗМА В ЖИЗНИ ДИАСПОР

|

От редакции Настоящей публикацией «ЗС» продолжает тему, начатую ещё зимой 1996/1997 г., – «Ценности гуманизма в жизни диаспор» (Гарри Абелев, ЗС № 2, с. 73‑77). «…Основа благополучия и даже самого существования диаспор – это уважение государством и другими властными структурами прав меньшинств: национальных, политических, религиозных и культурных. Но это и национальная, религиозная, и политическая терпимость со стороны окружающего диаспору народа и его традиций. Гуманизм и права человека идут здесь рука об руку, как, впрочем, всегда и во всём». «В нормальном обществе диаспоры космополитичны, национализм – нх первый враг…» Касаясь истории диаспор, Г. И. Абелев отметил: «Замечательна и ещё не написана история российских диаспор 1920‑1950‑х гг. в Средней Азии, где слились знания и культура ссыльных дворян и священников, семей «врагов народа», беженцев, эвакуированных с запада страны во время войны, н «космополитов», вытесненных из центральных городов России. Они работали рука об руку с энтузиастами культурного возрождения Востока. Это были истинно интернациональные диаспоры, исполненные высокого духа культуры, энтузиазма и общечеловеческих ценностей. Именно ими были созданы очаги первоклассной медицины, образования и культурной жизни послереволюционной Средней Азии. Возродившийся в годы застоя местный национализм свёл на нет благотворное влияние российских диаспор ещё до выделения центральноазиатскнх республик в самостоятельные государства». Важному аспекту этой темы – становлению медицинской школы Таджикистана – посвящены воспоминания замечательного хирурга Юрия Викторовича Шапиро. Фрагменты из них мы предлагаем читателю. |

|

Таджикский |

Таджикский государственный медицинский институт был создан в 1939 г. В его создании ведущая роль принадлежит 2‑му Московскому медицинскому институту, направившему в Сталинабад учебники, оборудование и преподавателей. Первым директором института был доктор Краус, в послевоенные годы ставший министром здравоохранения Латвийской ССР. По воспоминаниям людей, знавших его, он был отличным организатором, человеком справедливым и мужественным. Последнее подтверждается следующим фактом. На съезде врачей Таджикистана должен был состояться его доклад. Он выступил с заявлением о том, что в одном из районов органами НКВД арестован врач, в связи с чем он выезжает в район для того, чтобы на месте разобраться с обоснованностью его ареста. В годы массовых репрессий подобный акт требовал большого личного мужества.

Таджикистан был далёкой окраиной царской России. Его столица Душанбе – «Понедельник» в переводе на русский язык (по понедельникам в кишлаке, которым он был в 1920‑е гг., был базарный день) – подвергалась налётам басмачей, которые вырезали население и грабили государственные учреждения. После разгрома Конной армией Будённого басмаческого движения – кстати, портретов Будённого и колхозов и предприятий его имени в Таджикистане не было, народная память оказалась крепче – кишлак начал строиться и получил статус города, названного именем отца и учителя всего сущего – Сталинабадом. Город расположен в сердце «жемчужины Средней Азии» – Гиссарской долины, огромного оазиса, тянущегося от Денау до Орджоникидзеабада, между двумя величественными горными хребтами, вершины которых покрыты снеговыми шапками. Долина утопает в зелени – фруктовые сады, хлопковые поля, розовые плантации, виноградники, отары овец, пасущихся на альпийских лугах, предгорья, покрытые маком, цветущим урюком, поля богарной пшеницы – всё это создает незабываемую картину, которая и спустя 50 лет стоит перед моими глазами. Мне доводилось в студенческие годы, когда я работал на санитарной авиации, много раз пролетать над Гиссарской долиной – поднимаясь на высоту 1000 метров, видишь её всю, во всём её великолепии, и перед твоим взором открываются предгорья Памира, с вечными снегами и ледниками. Зрелище это незабываемо.

Многие годы Гиссарскую долину называли долиной смерти – малярия косила всех приезжих, смертность среди них и местного населения была высокой. Лишь в послевоенные годы удалось справиться с этой болезнью, однако койки в Институте тропических заболеваний не пустовали никогда. Мне пришлось стать его пациентом в 1949 г., заболев трёхдневной и тропической малярией, – спасла меня Ольга Георгиевна Богомолец, прислав мне бигумаль, купленный ею в Кремлёвской аптеке. <…>

|

|

|

Таджикский государственный медицинский институт им. Авиценны |

Советская власть, как бы справедливо мы ни ругали её, дала Таджикистану всё, окраина превратилась в цветущий сад, выросли города и посёлки, появилась промышленность, начала развиваться сырьевая база. Экономическая составляющая этого понятна – в Таджикистане выращивали самые высшие сорта хлопка, в которых был жизненно заинтересован Советский Союз: хлопок – это порох, взрывчатые вещества, текстиль, хлопковое масло. <…> Вопрос о создании национальной интеллигенции встал сразу, нужно было создавать национальные кадры. Перед войной были открыты медицинский, сельскохозяйственный, педагогический институты, в 1948 г. – государственный университет.

Медицинский институт располагался на северной окраине города. Для него выстроили трехэтажное здание в живописной зелёной зоне, фасадом выходящее на центральную улицу города, в те далёкие времена носившую имя Ленина; за зданием института в послевоенные годы началось строительство республиканской больницы, за которой на высоком обрывистом берегу Душанбинки раскинулся Ботанический сад – любимое место студентов института, куда сбегали с лекций, где назначали свидания девушкам… <…>

В момент своего создания и в предвоенные годы институт был вполне провинциальным вузом. Преподавателями на клинических кафедрах стали русские врачи, работавшие в Таджикистане, – легендарный хирург Николай Никонович Кутчак, хирурги Николай Зосимович Монаков, Людмила Петровна Александрович, педиатр Галина Ефимовна Левина, терапевт Валентина Ивановна Зайцева, инфекционист профессор Кудряков. <…> В начале войны в Сталинабад были эвакуированы десятки тысяч людей, среди которых оказались профессора, доценты и преподаватели медицинских институтов Киева, Днепропетровска, Одессы. Они возглавили ведущие кафедры института. Среди них были отоларинголог профессор Я. Л. Коц и сотрудники его кафедры доценты Оке, Фокс и Поперека, хирург профессор Г. А. Рейнберг, терапевт профессор В. И. Иоффе, психиатр профессор Стрелюхин. Выпускники института, окончившие его в годы войны и в первые послевоенные годы, составили костяк преподавательского состава – гистолог М. Е. Машталлер, судебный медик Ю. Андреев, инфекционист И. А. Вайсбурд и многие другие.

Я поступил на первый курс института в 1948 г. Окончив среднюю школу в Москве, я не прошёл по конкурсу в 1‑й Медицинский институт, он был огромным – на одно место претендовали 17 человек. В Министерстве здравоохранения СССР, где разбиралась моя жалоба на действия приёмной комиссии (являясь участником войны, я имел право на внеконкурсное поступление в институт), я увидел толпу молодых людей, окруживших средних лет мужчину, оказавшегося директором Сталинабадского медицинского института, в котором был недобор студентов на первый курс. Он предлагал всем абитуриентам, не прошедшим по конкурсу в московские вузы, зачисление в свой институт. Так я оказался в Сталинабаде. Институт на девяносто процентов был укомплектован приезжими из России, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. Представителей коренного населения, ради которых был создан институт, было немного, на нашем первом курсе их училось не более 20 человек – как выяснилось через много лет, их зачислили в институт, не требуя аттестата об окончании средней школы, – государственные экзамены в институте они сдавали одновременно с государственными экзаменами в медицинском училище. Среди них были очень способные студенты – Юсуф Исхаки стал профессором-отоларингологом, членом-корреспондентом АМН, ректором института, Аманулло Арипов возглавил кафедру своего учителя – известного в Союзе профессора-терапевта И. Б. Лихциера, занявшего кафедру терапии в Рязанском медицинском институте. Студентов-таджиков распределяли в группы, в которых обучались русскоязычные студенты, таким образом удалось помочь им преодолеть языковые проблемы. Ситуация с средним образованием в Таджикистане в те годы была неважная – было несколько школ в Сталинабаде и Ленинабаде, которые давали хорошее образование, о сельских же школах – а студентов-националов, окончивших их, было большинство – говорить нечего. Проблема была с девушками-таджичками, родители противились их поступлению в институт.

Директором института был Лев Северьянович Сутулов – выходец из ленинградской школы гистологов, ученик выдающихся гистологов Хлопина и Заварзина. Он возглавлял кафедру гистологии в институте, доцентом на кафедре была его жена. Сутулов был представителем многочисленного племени конформистов, готовых поступиться любыми принципами, особенно если партия прикажет. Годы моей учёбы пришлись на безвременье в науке, впрочем, как и во всех сферах жизни периода сталинщины. Мракобесие, государственный антисемитизм, борьба с космополитизмом, лысенковщина – печально известная сессия ВАСХНИЛ в 1948 г., последовавшее за ней избиение научных кадров, «дело врачей», венчающее этот непростой период нашей истории – вот основные черты этого времени. <…> Учебник Бляхера, по которому занимались поколения студентов, был признан социально вредным, новых учебников не было. Стыдно сказать, но на первом курсе я сдавал экзамен по биологии по школьным учебникам. Преподаватели пребывали в состоянии полной растерянности.

|

|

|

Студенты на уборке хлопка, 1952 г. |

Сессия ВАСХНИЛ, как и любая политическая кампания, требовала немедленного реагирования на местах. Естественно, что объектом для аутодафе был избран заведующий кафедрой биологии нашего института Владимир Георгиевич Остроумов. Разгром генетики, учинённый проходимцем Лысенко, сделал биологию опасной наукой. Требовались оргвыводы.

Заседание учёного совета института, на котором обсуждались итоги сессии, сделали открытым, и я на нём присутствовал. Доклад о итогах сессии ВАСХНИЛ сделал директор института, обвинивший во всех смертных грехах профессора Остроумова. По тем временам подобные обвинения могли привести к самым серьёзным последствиям, начиная от освобождения от должности и кончая арестом – времена были не «вегетарианские». Вслед за директором ему в унисон выступили секретарь партийной организации и некоторые профессора. Остроумов выступать не спешил. Наконец Сутулов прямо обратился к нему и предложил определить свою позицию. Владимир Георгиевич вышел на трибуну, держа в руках несколько журналов.

– Я принимаю обвинения в том, что я морганист-менделист, но я горжусь тем, что в этих рядах рядом со мной находится уважаемый директор нашего института Лев Северьянович Сутулов!

– Нет! – закричал из президиума Сутулов.

– Да, – ответствовал ему Остроумов. – В моих руках журналы «Архив биологии» за 1938‑1939 гг. В них напечатаны статьи… – и он зачитал названия статей, из которых следовало, что их автор основывал свои исследования на трудах Вейсмана и Менделя. Заседание учёного совета было немедленно прервано и последствий для Остроумова не имело. <…>

Деканом института был профессор Лев Григорьевич Гранов. Он стал первой жертвой «дела врачей» в Таджикистане. Его обвинили в сексуальных домогательствах к студентке моего курса, впоследствии она призналась, что письмо в партбюро её заставили написать. Гранова исключили из партии, освободили от заведования кафедрой и отправили врачом-хирургом в Хорог. После смерти Сталина его восстановили в партии, он получил кафедру в Ижевском медицинском институте и много лет проработал там. В 1980‑е гг. он переехал в Москву и стал главным хирургом речного пароходства. Я встречал его на заседаниях хирургического общества, он производил впечатление раздавленного жизнью человека. Думаю, что от последствий сталинабадской травмы он никогда не оправился.

Директором института после Сутулова был назначен Яхья Абдулаевич Рахимов, кандидат медицинских наук, анатом, сменивший на кафедре одного из наиболее колоритных профессоров – Владимира Георгиевича Украинского. Рахимов был типичным выдвиженцем, партийный, таджик, обладатель учёной степени. Его кандидатская диссертация «Соотношение мозгового и лицевого отделов черепа» свидетельствовала о знании скорее арифметики, чем анатомии. Лекции он читал плохо, зато в идеологическом плане был подкован хорошо – с его именем связаны самые чёрные дела, сфабрикованные во время «дела врачей». Человек неумный, он целиком доверился главному дирижёру сталинской национальной политики в Таджикистане – заведующему административным отделом ЦК компартии Алексею Алексеевичу Лукину. Лукин был прислан из Москвы, где был мелким партийным аппаратчиком, а в Сталинабаде стал крупным партийным вельможей. Отдел, которым он заведовал в ЦК, был «оком государевым» – он подчинялся только ЦК КПСС и был основным проводником партийной и государственной политики в национальной республике. Первый секретарь ЦК КПТ – Гафуров, будущий академик, будущий директор института Азии и Африки АН СССР, как и большинство первых секретарей ЦК компартий союзных республик, был фигурой декоративной – на самом деле всем руководили вторые секретари – русские или украинцы по национальности. Лукин спланировал и развернул антисемитскую кампанию, выбрав объектом для этого медицинский институт, где среди профессорско-преподавательского состава было много евреев. Для этого было реконструировано партийное бюро института – порядочного заведующего кафедрой основ марксизма-ленинизма, секретаря партийного бюро Овчинникова сменил преподаватель русского языка из Педагогического института Александр Михайлович Сысоев. В 1952 г. началась кампания по изгнанию евреев из института. Были ошельмованы и изгнаны профессора Франк-Каменецкий, Шапиро, Житомирский, Лядский, доцент Кальштейн и его жена, многие преподаватели. На комсомольском собрании Рахимов на вопрос, чем вызван массовый исход евреев из института, ответил: «Пусть вам не дочитают лекционные курсы и не проведут практические занятия, но мы раз и навсегда избавимся от них». Сказано было сильно. Но вот незадача – скончался Вождь и Учитель, и ход истории повернулся вспять. Пришлось восстанавливать исключённых из партии, однако на работе никого из уволенных не восстановили. Плоды содеянного институт пожинал все оставшиеся годы – на кафедры пришли люди малоподготовленные, окружившие себя ничтожествами, на фоне которых они должны были выглядеть гениями – это не могло не сказаться на уровне преподавания. Согласно законам генетики, они воспроизводили себе подобных.

Спустя много лет после этих событий на учёном совете института выступила профессор Софья Хафизовна Хакимова, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии. Она посетовала на снижение качества преподавания и сказала, что уровень выпускников института приближается к уровню выпускников медицинского училища. «Я не хочу принимать участие в подготовке врачей, способных погубить мой народ». Её выслушали и предложили подать в отставку. Она сделала это и потом долго не могла устроиться на работу – никто из ректоров российских вузов не хотел отдавать кафедру акушерства члену-корреспонденту АМН из Таджикистана. Она попросилась обратно – её приняли и вернули кафедру. В начале 1990‑х гг. она эмигрировала… в Иран.

Мои студенческие годы пришлись на эти трудные времена, и я с благодарностью вспоминаю профессоров и преподавателей, которые, несмотря на торжество обскурантизма, старались привить студенческой молодёжи лучшие принципы медицинской науки. Это было непросто, недреманное око зорко наблюдало за всем, что читалось на лекциях, о чём говорилось на практических занятиях. «Борьба с космополитизмом» и радение о приоритете русской науки доходили до смешного. Симптом раздражения брюшины был описан Блюмбергом и носил его имя. Пензенский врач Щёткин на заседании хирургического общества заявил, что он несколько лет использует этот симптом для диагностики перитонита. Этого оказалось достаточно для того, чтобы ревнители отечественных приоритетов назвали его симптомом Щёткина, кстати, он носит это название до сих пор, иногда истины ради его называют симптомом Щёткина–Блюмберга. На государственном экзамене по инфекционным болезням профессор Кудряков попросил студента перечислить симптомы, возникающие при перфорации брюшнотифозных язв. Студент, хорошо отвечавший, назвал симптом Щёткина. – «Всё правильно, – сказал профессор, – учтите только, что Иван Иванович Блюмберг был русским хирургом». По тем временам это был акт гражданского мужества. Таких примеров можно привести много. <…>

На кафедре анатомии были прекрасные преподаватели – Раиса Аркадьевна Пекарь, Анатолий Владимирович Украинский. <…> Любимым предметом на первом и втором курсе у меня была гистология. Заведующим кафедрой гистологии был директор института Лев Северьянович Сутулов. Лекционный курс он вёл хорошо, его слушали с интересом. <…>

Ведущим, по определению, предметом были основы марксизма-ленинизма. Кафедрой заведовал профессор Овчинников, секретарь партийной организации института. Партийный ортодокс, выучивший наизусть все доступные ему партийные документы, он, заведя глаза к небу, читал нудные лекции о гениальных Ленине и Сталине, об иудушке Троцком, политических проститутках Зиновьеве и Каменеве, о съездах ВКПб и КПСС и их решениях. На практических занятиях мы переписывали из первоисточников труды Ленина и Сталина и исписывали конспектами целые тетради… Овчинников был человеком порядочным, в пакостных делах, в отличие от его преемника, не замечен. Его отстранили от секретарства, когда подошло время «окончательного решения еврейского вопроса». <…>

|

|

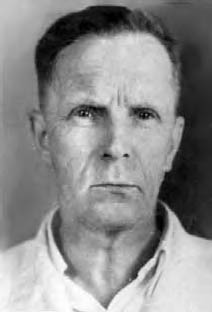

Проф. Л. З. Франк‑Каменецкий |

На экзамене по основам марксизма-ленинизма я был свидетелем истории, которую никогда не забуду. <…> Мы зашли в аудиторию, где принимал экзамен Овчинников, втроём – Юсуф Исхаки, будущий ректор нашего института, способный студент, отлично знавший материал, Камол Касымов, будущий профессор, занявший через много лет кафедру в Сельскохозяйственном институте, наглый и напористый парень, – и я. Мы взяли билеты и стали готовиться. Камол пошёл отвечать первым и на ломаном русском языке начал нести какую‑то ахинею – хотя русским языком он владел прилично. Овчинников пригорюнился. Вдруг Камол обратился к профессору с просьбой: «Я плохо говорю по‑русски, разрешите, я буду говорить по‑таджикски, а Исхаки будет переводить». Овчинников кивнул головой, и Камол, закатив глаза к небу и явно копируя манеру профессора читать лекции, начал говорить по‑таджикски. С изумлением я услышал фразы, в которых он упоминал о родственниках Овчинникова по материнской линии. Юсуф невозмутимо отвечал на вопросы, бывшие в билете Камола. Получив пятёрку, Камол забрал зачётку и покинул аудиторию. Юсуф быстро ответил на вопросы своего билета и получив пятёрку, последовал за ним. Через 10 минут я присоединился к ним. В коридоре я обнаружил толпу студентов, которым Юсуф озвучивал то, что сообщил Касымов профессору, – они покатывались от хохота.

Настоящая интересная учёба началась для нас на третьем курсе, когда мы пришли в клинику. Каждый из нас понимал, что для того, что бы стать врачом, нужно много и серьёзно заниматься.

Любимым предметом для нас стала патологическая анатомия. Заведующим кафедрой был один из ведущих патологоанатомов страны – профессор Юлий Валентинович Гулькевич, ставший заместителем директора института по науке. Человек высочайшей культуры, блестяще владевший своей специальностью, прекрасный педагог и лектор, он читал лекции так, что мы слушали его затаив дыхание. <…> Юлий Валентинович щедро делился с нами своим богатейшим опытом. Однажды вскользь он упомянул о том, что в 1945 г., будучи главным патологоанатомом 1‑го Белорусского фронта, он вскрывал тела Гитлера, Геббельса, его жены и детей. Через много лет я увидел в газете заключение, подписанное его фамилией.

Мой друг Лёша Жаворонков увлекся патологической анатомией и стал много времени проводить на кафедре и в секционном зале. Юлий Валентинович приветил его, ему пришёлся по душе способный паренёк, спортивная звезда республики, обладавший, помимо ума и прочных знаний, природным обаянием, и стал заниматься с ним по индивидуальному плану. К моменту окончания института у Лёши была почти готова кандидатская диссертация на тему о патологической анатомии укусов змей и ядовитых насекомых, которыми был богат Таджикистан. <…> Лёшу оставили на кафедре лекционным ассистентом, он защитился, переехал в Кемерово, где проработал несколько лет на кафедре в медицинском институте. Спустя годы доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Алексей Алексеевич Жаворонков стал основателем новой науки, изучающей микро-элементозы, любимым учеником и продолжателем дела академика А. П. Авцына. Юлий Валентинович стал заведовать кафедрой патологической анатомии в Минском медицинском институте, в котором и проработал до своей кончины.

Кафедрой патологической физиологии заведовал профессор Исидор Абрамович Ойвин, ученик академика Александра Александровича Богомольца, бывший вместе с моим отцом в аспирантуре в Киеве, друживший с ним, бывавший у нас дома и знавший меня ребёнком. Он заведовал патофизиологическим отделом в Московском кожно-венерологическом институте. В Сталинабад он уехал из Москвы после трагической гибели во дворе института своего сына. И. А. Ойвин был крупным учёным. Блестяще зная высшую математику и физику, он одним из первых в стране начал использовать математический аппарат в медицине, предвосхитив этим бионику – новое направление в биологии и медицине. Одним из первых в стране он начал работать с радиоактивными изотопами, в то время работа с ними была засекречена. <…> Мои институтские друзья Ляля Монакова, Юра Сергеев, Боря Забудский работали у него на кафедре в студенческом научном кружке, вскоре после окончания института защитили диссертации и стали его ассистентами.

Я вспоминаю смешную историю, связанную с Исидором Абрамовичем. В самый разгар холодной войны в Сталинабад приехала делегация американских учёных. Для всего мира СССР был против войны и наличие военных кафедр в советских вузах отрицалось. В нашем институте военная кафедра занимала целое крыло здания, в другом крыле на этом же этаже располагалась кафедра патологической физиологии. В ночь перед приездом американской делегации коридор, ведущий к военной кафедре, заглушили кирпичной стеной и заштукатурили, полковникам приказали в институте не появляться. <…>

|

|

|

Проф. Н. Ф. Берёзкин |

Исидор Абрамович оставил в Таджикистане о себе добрую память – прекрасно оснащённую кафедру, способных учеников. <…>

Кафедрой общей хирургии заведовал профессор Лев Захарович Франк-Каменецкий. Его отец, известный в Сибири профессор-офтальмолог, всю свою жизнь проработал в Иркутске, после его смерти одна из улиц города названа его именем. Лев Захарович окончил Иркутский медицинский институт, переехал в Москву и стал работать в клинике В. С. Левита. Он защитил кандидатскую диссертацию перед войной, в первые дни войны был призван в армию, окончил войну полковником медицинской службы, главным хирургом армии Берзарина, бравшей Берлин. Демобилизовавшись, он вернулся в Москву, в клинику Левита, защитил докторскую диссертацию на тему о ваготомии при язвенной болезни, став первым в Советском Союзе хирургом, выполнившим эту операцию. В Сталинабад он приехал в сентябре 1948 г. На его лекции приходили студенты старших курсов, уже сдавшие экзамен по общей хирургии – лекции он читал блестяще, был златоустом. Щедро делясь своим огромным опытом, он оживлял изложение интересными примерами, иногда к месту шутил, лекции его слушались с огромным вниманием. Он обладал хорошей хирургической техникой, прекрасно оперировал. Невысокого роста, огромный лоб мыслителя, грустные, всё понимающие глаза, личное обаяние, эрудиция – его образ и сейчас, спустя 50 лет после его смерти, стоит у меня перед глазами. <…>

Тучи над головой Льва Захаровича начали сгущаться в 1951 г. На кафедру, которой он заведовал, было много претендентов. Посыпались анонимные письма в партбюро. Неудачи преследуют всех хирургов, их не избежал никто. Смертью больной закончилась резекция желудка, которую выполнил Лев Захарович. По времени это совпало с началом антисемитской кампании в Таджикистане. Анонимке был дан ход. На заседании партийного бюро Льву Захаровичу предложили альтернативу – уход с заведования кафедрой по собственному желанию или исключение из партии с последующим увольнением из института. Лев Захарович написал заявление и уехал в Москву. Долгое время он был без работы, в конце концов Министерство здравоохранения направило его главным хирургом в Кизил – по сравнению с Сталинабадом это была ссылка в Тмутаракань. После смерти Сталина он получил кафедру оперативной хирургии в Витебском медицинском институте. Умер он в 1955 г.

С его отъездом окончилось и моё пребывание в клинике. Началось «дело врачей», и доцент Валентин Андреевич Савенко рекомендовал мне больше в клинике не появляться – я еврей, родители в ссылке, как бы чего не вышло. Больше в клинике общей хирургии я не бывал.

Человек, писавший в партбюро анонимки, был разочарован – он не получил вожделенную кафедру, её занял Камил Таджиевич Таджиев, кандидат медицинских наук, приехавший из Узбекистана. Хирург он был неважный, лектор никакой, на его лекции студентов приходилось загонять силой. Докторскую диссертацию по синдрому нижней полой вены ему написали в клинике Савельева и в лаборатории Неговского, я знал делавших это людей. После защиты Камил Таджиевич стал ректором института, академиком, пожал все возможные лавры, оставаясь на том же хирургическом уровне, с которого стартовал. Окончилось это печально – он прооперировал по поводу острого аппендицита министра торговли Таджикистана. Через несколько дней после операции больной умер. Таджиеву это не простили – покойный был представителем могущественного ленинабадского клана, занимавшего все узловые посты в республике, а Камил Таджиевич не принадлежал к нему и был отстранён от всех своих должностей. Он тяжело переживал свою отставку, заболел и умер.

Освободившуюся кафедру и кресло ректора института занял Закир Пачаевич Ходжаев, защитивший в Москве кандидатскую диссертацию и вернувшийся в Сталинабад. Он был одним из первых моих учителей в хирургии. Всю войну он провёл на фронте, стал первоклассным хирургом. Родной дядя моего институтского друга Юсуфа Исхаки, он был выходцем из знатной духовной семьи, отец его после установления советской власти в Таджикистане бежал в Афганистан и жил там. Закиру и Юсуфу это простили, они были представителями нарождающейся таджикской интеллигенции и их заботливо пестовали.

Закир Пачаевич был интеллигентен, образован. Он превосходно знал таджикскую поэзию, поэмы Фирдоуси и Низами в его устах звучали как музыка, он знал их наизусть и на дежурствах читал их мне. Мы много дежурили вместе, он хорошо относился ко мне, и мои первые ассистенции в клинике были на его операциях. Человек весёлый, доброжелательный, он щедро делился своим богатым опытом, вызывал к себе искреннюю симпатию. Однажды в больницу во время нашего дежурства привезли больного с Памира с ожогами и язвами на теле. Увидев его, Закир Пачаевич закурил сигарету и незаметно приложил её к телу больного. Тот не шелохнулся. Закир Пачаевич схватил меня за руку и буквально вытащил из приёмного покоя. «Проказа» – ответил он на мой недоуменный вопрос, и мы побежали в отделение принимать душ и менять операционное бельё.

В 1968 г. я принимал участие в работе съезда хирургов Средней Азии и Казахстана, выступил с двумя докладами по реаниматологии. У меня завязалась дискуссия с Закиром Пачаевичем по поводу методов осмотического диуреза, что не помешало нам после окончания заседания дружески обняться и расцеловаться.

Жизнь распорядилась так, что я и Ляля Монакова были последними близкими ему людьми, которых он видел в жизни. У него диагностировали саркоидоз Бека, и в онкоцентре в Москве его оперировал его друг профессор Петерсон. Закир Пачаевич умер после операции. <…> Его похоронили в Душанбе, на его похороны собрались тысячи людей.

Кафедрой факультетской хирургии заведовал профессор Ханлар Джавадович Гаджиев. Он был главным хирургом республики. Прекрасный хирург, он показывал нам операции на щитовидной железе – Таджикистан эндемичен по зобу. Операции эти требовали отточенной хирургической техники, зоб весом в килограмм, часто расположенный загрудинно, не был редкостью. Обладая азербайджанским темпераментом, Ханлар Джавадович иногда демонстрировал нам его на операциях, от его крика сотрясались стёкла в операционной, в стенку летели инструменты, ассистенты покрывались потом. Его операционная сестра после окончания операции приносила ему заявление о уходе, он, отойдя от стресса, извинялся, успокаивал её, наливал ей чашечку кофе – и дело оканчивалось миром. <…> В 1953 г. Ханлар Джавадович попал в скверную историю. Разгул обскурантизма в науке в то время вызвал к жизни одиозные фигуры проходимцев – одной из них был ростовский врач Румянцев, «открывший» новую главу в советской медицине – тканевые подсадки. На самом деле ничего нового в этом не было, подсадками занимались Филатов в Одессе, Казаков в Москве, reiz-терапия была применена в Германии в начале прошлого века. Открытие новоявленного пророка заключалось в том, что он предложил пересаживать пациентам ткани животных и птиц-долгожителей, считая, что они обладают большей потенциальной энергией. Первый секретарь ЦК компартии Таджикистана В. Гафуров страдал сахарным диабетом, и Румянцев в Кремлёвской больнице сделал ему подсадку. В благодарность Гафуров пригласил его приехать в Таджикистан. Для демонстрации опыта была избрана клиника обшей хирургии. Отменили все плановые операции, с утра к ней стали подъезжать правительственные машины с партийными и советскими вельможами и их родственниками. В горах отстреляли несколько орлов, привезли их в клинику. Румянцев священнодействовал в операционной. Чем он руководствовался, подсаживая кусочки печени, почек, селезёнки и семенников пациентам – не знал никто. Вечером в институте было созвано открытое заседание учёного совета института, на которое пришли все имеющие отношение к медицине. Румянцев сидел в президиуме, был слегка пьян и с презрением посматривал на собравшихся провинциалов. Его доклад был смесью невежества и нахальства. Когда он заявил, что министр здравоохранения СССР разрешил ему сделать подсадки 40 онкологическим больных с запущенными формами рака и все опухоли и метастазы рассосались, присутствующие разинули рты.

Ханлар Джавадович не выдержал. Он взял слово и с трибуны заявил, что как главный хирург республики отдаст под суд любого хирурга, который позволит себе повторить подобную «операцию».

Румянцев начал выкрикивать, что это он уже проходил, что он произвёл подсадку жене ростовского прокурора, страдавшей запущенным раком молочной железы, и опухоль у неё рассосалась. Гаджиев прилюдно обозвал его невеждой. Скандал получился изрядный. На следующий день собралось партийное бюро института, и Гаджиева исключили из партии и поставили перед дирекцией вопрос о его освобождении от заведования кафедрой. Но в это время умер Сталин, и вопрос о санкциях больше не поднимался. Румянцев канул в неизвестность. Через несколько лет Гаджиев получил кафедру в Бакинском медицинском институте, на которой и проработал до своей смерти.

Я хочу написать об одном из самых светлых людей, с которыми я когда-либо встречался в своей жизни, – о профессоре Николае Фёдоровиче Берёзкине. Он заведовал кафедрой госпитальной хирургии, клиника помещалась на втором этаже здания – на первом этаже была клиника общей хирургии, с которой я вынужден был расстаться в январе 1953 г. Я был в отчаянии, не знал, что мне делать, без хирургии я жить не мог. Я поднялся на второй этаж, постучал в дверь кабинета Николая Фёдоровича и, получив разрешение, вошёл. Мы были знакомы, но чисто визуально. Он спросил, что привело меня к нему. Я рассказал ему, что хочу заниматься хирургией, что я из семьи репрессированных, что в клинику общей хирургии мне рекомендовали не приходить и что я прошу его мне помочь. Николай Фёдорович отвёл меня в ординаторскую, представил врачам и сказал, что я могу приходить на дежурства в клинику. Приватно он рекомендовал мне пока не принимать участие в операциях. После завершения «дела врачей» мне было разрешено участвовать в операциях, и с этого момента жизнь моя в клинике стала безоблачной. На пятом курсе мне стали доверять простейшие операции – аппендэктомии, грыжесечения, первичные обработки ран, на шестом курсе Николай Фёдорович взял меня в субординатуру. Однажды он позвал меня в свой кабинет и спросил о планах на будущее. Я ответил, что хочу уехать на Север, где в то время отбывали ссылку мои родители. На следующий день Николай Фёдорович вручил мне подписанную им характеристику, в которой в лестных тонах отзывался обо мне и в заключении рекомендовал меня для самостоятельной работы в условиях крайнего Севера. Характеристика эта в дальнейшем помогла мне в направлении в Магаданскую область и в устройстве там на работу. Николай Фёдорович происходил из семьи потомственных хирургов. Его отец, Фёдор Николаевич, был организатором первого сьезда Российских хирургов, его родной брат Фёдор Фёдорович, генерал-майор медицинской службы, был многие годы главным хирургом Центрального военного госпиталя им. Бурденко. До войны Н. Ф. работал в Басманной больнице в Москве, с ним работала Софья Исааковна Баренбойм, известный травматолог, ставшая доцентом на кафедре в Сталинабаде. Его аспиранткой была Ирина Серафимовна Васильева, моя первая зав. отделением в Бауманской больнице в Москве, любившая Николая Фёдоровича всю свою жизнь. Услышав, что я ученик Берёзкина, она приветила меня и очень скрасила моё пребывание в этой больнице, которая при первом знакомстве мне не понравилась и в которой я работаю вот уже 45 лет.

Николай Фёдорович был широкообразованным человеком, до революции он окончил гимназию и латынью и греческим языком владел в совершенстве. В 1941 г. его направили в Монголию, где он стал одним из организаторов Улан-Баторского университета, возглавил кафедру хирургии на медицинском факультете, был личным врачом Чойбалсана и рассказывал забавные истории о царивших в этом государстве нравах и обычаях и его высшем руководстве. Николай Фёдорович был демократичен, доступен, он любил разговаривать со мной о Москве – как и все мы, приезжие, он мечтал о возвращении в Россию. Власти обласкали его, он стал членом-корреспондентом вновь образованной Таджикской академии наук, заслуженным деятелем науки.

Он был хирургом экстра-класса, много лет посвятил торакальной* хирургии, был прекрасным пластическим хирургом. Мне выпало счастье много ассистировать ему на операциях, и я был свидетелем его великолепной хирургической техники, блестящих решений, мгновенно принимаемых им при, казалось бы, безнадёжных ситуациях. Николай Фёдорович обладал качеством, превращающим хирурга в учёного – он генерировал идеи, опережающие его время на десятилетия. Он первым заговорил о катетеризации полостей сердца через магистральные сосуды, его учение о эхинококкозе малого круга кровообращения актуально и по сей день. Уделяя внимание техническим приёмам при производстве хирургических операций, он написал книгу об общей хирургической технике, она исчерпывающе отвечала на вопрос о том, как нужно делать, – вопросам о том, что нужно делать, была посвящена вся хирургическая литература.

|

|

|

С. И. Баренбойм |

На государственном экзамене по хирургии, который я сдавал ему, он, выслушав мой ответ и поставив в ведомость пятёрку, спросил меня: «Юра, что вас влечёт в хирургию?» Я ответил, что жить без неё не могу, и спросил его, в свою очередь, что его влекло туда же. «Меня некому было остановить, в семье все были хирургами, – ответил он. – А знаете ли Вы, что за услады, получаемые нами у операционного стола, приходится платить дорогую цену?» Я ответил, что готов заплатить любую, и он, вздохнув, отпустил меня с миром. Понял я, что он имел в виду, через несколько лет, узнав о его смерти – он получил кафедру во вновь созданном Калининском медицинском институте и умер от повторного инсульта, первый он перенёс в Сталинабаде, оправился от него и сумел вернуться в хирургию. Его старший брат надолго пережил его. Светлую память о моём Учителе я сохраню до конца жизни.

Доцентом на кафедре была Софья Исааковна Баренбойм, она вела курс травматологии. Человек необыкновенной судьбы, она внушала всем соприкасавшимся с ней чувство глубокого уважения. В 1924 г. она окончила 1‑й Московский медицинский институт, и её, как члена партии, направили на работу с беспризорниками. Она поступила в институт им. Склифосовского, где под руководством академика С. С. Юдина занялась вопросом переливания посмертной крови, выполнив всю теоретическую часть работы, о чем Юдин пишет в своей книге «Переливание посмертной крови». Спустя более чем десятилетие С. С. Юдин и ленинградский профессор-хирург Шамов получили за эту работу Ленинскую премию, Юдин – посмертно. Имя С. И. Баренбойм в постановлении не упоминалось. В 1926 г. с мужем и дочерью она отправилась в Монголию – муж работал на КВЖД, а она с чумологами ликвидировала вспыхнувшую эпидемию чумы. Там же родилась младшая дочь Галя, мой большой друг, окончившая Сталинабадский медицинский институт на несколько лет раньше меня.

В 1934 г. С. И. перешла на работу в Басманную больницу в Москве, в клинику Н. Ф. Берёзкина, с ней вместе работал известный травматолог профессор А. В. Каплан, профессор М. С. Вовси руководил терапевтической службой больницы, в больнице работал Шимелиович, ставший впоследствии главным врачом Боткинской больницы, расстрелянный по делу Еврейского антифашистского комитета. Муж Софьи Исааковны стал первым секретарём Советского посольства в Японии, в 1938 г. был вызван в Москву, арестован и отправлен в лагерь. Партийная организация Басманной больницы отказалась исключить её из партии как жену врага народа, и её исключил райком. В начале войны Софью Исааковну отправили в ссылку, куда она отправилась с двумя дочерьми. В ссылке она работала ведущим травматологом в госпиталях. Её старшая дочь, окончившая курсы РОКК, обманным путём ушла на фронт, служила медсестрой и погибла весной 1945 г. В 1947 г. Софья Исааковна получила разрешение переехать в Сталинабад, где Н. Ф. Берёзкин не побоялся взять её в свою клинику и сделал доцентом, поручив вести доцентский курс травматологии. В 1951 г. она в Москве в 1‑м Медицинском институте защитила докторскую диссертацию, посвящённую вопросам переливания плацентарной крови. Спустя некоторое время в ВАК поступило анонимное письмо из Сталинабада, в котором диссертант и её работа поливались грязью. ВАК с радостью отменил решение учёного совета 1‑го МОЛМИ: соискатель – еврейка, «семейный анамнез» отягощен. Бороться с этим в те годы было невозможно. Проблема, призванная решить в масштабе государства вопрос заготовки и переливания утильной крови, была закрыта. Удивляться этому не приходится – в 1980‑х гг. точно так же была закрыта проблема переливания перфторана, автор, Белоярцев, был доведен до самоубийства.

В 1953 г. одним из первых в эпоху «реабилитанса» был реабилитирован и возвращён в Москву муж Софьи Исааковны. Он был восстановлен в партии, получил квартиру в Москве. Я был в кабинете директора Института Я. А. Рахимова, когда из ЦК КПСС последовал звонок и распоряжение о восстановлении С. И. Баренбойм в партии с сохранением партийного стажа. Вскоре она переехала в Москву и начала работать в ЦИТО у академика Приорова. ЦИТО избрал одной из своих клинических баз 29‑ю ГКБ им. Баумана, куда я спустя несколько лет был направлен на работу после окончания клинической ординатуры. Я благодарен судьбе за то, что имел возможность учиться и работать под руководством этой замечательной женщины.

Кафедрой пропедевтики внутренних болезней заведовала Валентина Ивановна Зайцева, величавая, кустодиевского типа женщина. Её отличал ясный ум, предельная чёткость изложения материала. Считалось, что сдать ей экзамен на пятёрку означало, что врачом ты обязательно станешь. Я, увлёкшись хирургией и дежурствами, пропускал её лекции, и она разгневалась. Об этом мне рассказала её сестра – Вера Ивановна, с которой я часто дежурил в клинике. Я понимал, что меня ожидает неласковый приём на экзамене. На экзамен нужно было представить историю болезни, в которой должны были быть данные объективного обследования больного – границы сердца и лёгких, данные перкуссии и аускультации. Я пошёл дальше: написал историю болезни с дифференциальной диагностикой и обоснованием диагноза. Валентина Ивановна внимательно прочитала историю болезни и попросила Зинаиду Измаиловну, нашего ассистента, привести в кабинет больного Иванова, у которого я должен был определить границы сердца и лёгких. Я насторожился – для этого подходил любой больной, а для меня выбрали специального. Осматривая его, я не нашёл сердечный толчок. Меня осенило – он оказался справа, у больного был situs inversus totalis – полное обратное расположение органов. Я определил все границы и назвал эту редкую аномалию. На вопросы в билете я отвечал хорошо, сложный вопрос – образование «ритма галопа» и «ритма перепела» – я понял в момент ответа. Валентина Ивановна поставила в зачётку пятёрку и посоветовала не искушать судьбу и не дразнить преподавателей; в нашем институте, сказала она, не все преподаватели отнесутся к Вам так снисходительно, как отнеслась я. <…>

Кафедрой факультетской терапии заведовал профессор Израиль Борисович Лихциер – известный в стране терапевт. Он подготовил себе смену – мой институтский товарищ Аманулло Арипов под его руководством защитил кандидатскую и докторскую диссертации, после его отъезда в Рязань возглавил кафедру и стал главным терапевтом республики. В этой должности Аманулло проработал до своей безвременной кончины.

Кафедрой госпитальной терапии заведовал профессор Соломон Львович Баркаган. Его сын, Зиновий Соломонович, внесший большой вклад в учение о ДВС‑синдроме** много лет заведует кафедрой пропедевтики внутренних болезней в Алтайском государственном медицинском универститете (ранее – институте). Он был ассистентом на кафедре отца, вёл нашу группу. Как‑то на лекции мы задали вопрос Соломону Львовичу: в старые времена, когда не было рентгена и лаборатории, врачи ставили точные диагнозы, вероятно, были какие‑то симптомы, о которых мы не знаем. «Чем пахнет брюшной тиф?» – спросил он у аудитории. И сам ответил – распаренными в парной вениками. А корь? Кислыми яблочками. Самый ранний симптом рака желудка – оказалось, что это отёк лодыжек. Я много раз участвовал в операциях при перфорации брюшнотифозных язв – действительно, пахнет распаренными вениками. И корь пахнет кислыми яблочками. В то, что моча диабетика сладкая на вкус, я ему поверил на слово.

Кафедрой инфекционных болезней руководил профессор Самуил Ефремович Шапиро. Он очень интересно строил свои лекции, в Таджикистане можно было столкнуться с любой инфекцией, включая и особо опасные: в 1952 г. была зарегистрирована вспышка оспы, её забросили из Афганистана типичным для Азии способом – с помощью ковров, на которых лежали больные оспой. <…> Профессор Шапиро был изгнан из нашего института в разгар «дела врачей». Я встретился с ним в Хабаровске в 1958 г., куда мы с отцом прилетели, возвращаясь с Колымы. <…>

Я не могу перечислить в этой статье всех наших преподавателей, для этого нужно было привести в ней списочный состав института. Большинства из тех, о ком я пишу, нет в живых – со времени окончания института прошло 50 лет, но я благоговею перед их памятью.

Таджикский медицинский институт со временем стал одним из немногих в стране, имеющих пять факультетов – лечебный, педиатрический, санитарно-гигиенический, стоматологический и фармацевтический, его учёный совет получил право приёма к защите докторских диссертаций.

В Таджикистане началась война. Все, кто смог и успел, бежали – в Москве в институте педиатрии старшим научным сотрудником работает бывший главный хирург республики профессор А. Т. Пулатов, в Жуковском живёт бывший министр здравоохранения республики И. А. Саженин, под Астраханью в станице – Эльмира Аюкаева, в Америке – Яша Эпштейн, Лида Цейтлина, Тевье Ильич Саксонов и Надя Бухман, в Австралии – Ляля Монакова. Погибли в Душанбе Серёжа Моисеев и Женя Хорева, Юсуф Исхаки и профессор Гулямов…

Что стало с нашим институтом – я не знаю, думаю, что ничего хорошего… Я и мои друзья, окончившие его, благодарны прекрасной горной стране, в своё время приютившей нас и давшей нам такое высшее образование, о котором можно только мечтать. Мы желаем Таджикистану мира и процветания.

* Органов грудной полости.

** ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови.

|

|

|

|